GREEN Stone: Entwicklung eines zementfreien Betons mit Recyclinganteil für Anwendungen im Galabau

Kurzbeschreibung

Die Herausforderung liegt in der großtechnischen Umsetzung, Standardisierung und Marktakzeptanz. Forschung, Produktion und Wirtschaftlichkeit spielen dabei eine zentrale Rolle. In sieben Schritten werden Labor- und Feldversuche, Prototypentests sowie wirtschaftliche und ökologische Analysen durchgeführt. Ziel ist ein nachhaltiger, leistungsstarker Beton mit geringem CO₂-Fußabdruck und hoher Marktchancen.

Ausgangssituation / Motivation

In Österreich gibt es derzeit keinen reinen Geopolymer-Beton mit Recyclingmaterialien im hochwertigen Bereich mit Druckfestigkeiten über 50 N/mm². Die Galabaubranche benötigt jedoch Materialien, die leicht, kleinvolumig, langlebig und besonders dicht sind, um den Witterungsbedingungen standzuhalten.

Inhalte und Zielsetzungen

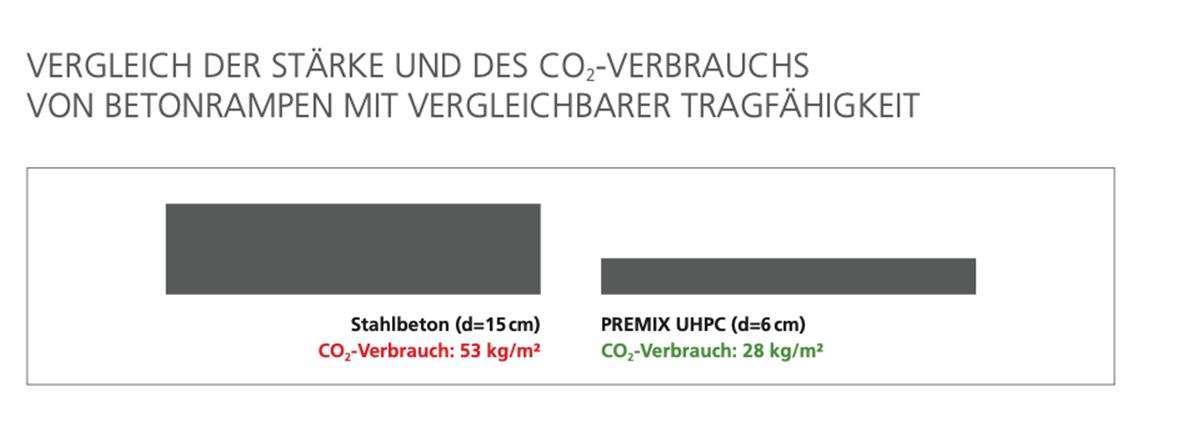

Mit dem Projekt "Green Stone" soll es gelingen, Recyclingmaterialien in Geopolymer-Beton einzubringen, um den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen wie Sand zu reduzieren und den Zementanteil durch alternative Rohstoffe zu ersetzen. Ziel ist die Entwicklung von UHPC- und HPC-Beton (Ultra High Performance Concrete) ohne Zement, um die Umweltauswirkungen der Betonproduktion zu minimieren.

Alternative Bindemittel, beispielsweise industrielle Nebenprodukte wie Flugasche, Schlacke oder geopolymere Verbindungen, stehen im Fokus der Forschung. Gleichzeitig sollen die herausragende Festigkeit und Haltbarkeit von UHPC erhalten bleiben, während der CO₂-Fußabdruck gesenkt wird. Dies könnte einen bedeutenden Schritt für die Nachhaltigkeit der gesamten Bauindustrie darstellen.

Die Branche will sich in der Kreislaufwirtschaft positionieren und neue Wettbewerbsvorteile schaffen. Die Umsetzung dieses innovativen Materials erfordert jedoch umfassende Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Rohstoffbeschaffung („STARETSCHEK") über die Produktionstechnologien („GRASPOINTNER") bis hin zur Standardisierung und Marktakzeptanz.

Forschungseinrichtungen wie die TU Graz sowie Investitionen in Produktionsinfrastrukturen und Kooperationen mit der Bauindustrie sind essenziell. Eine wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung erfordert zudem verbesserte Lebenszyklusanalysen.

Methodische Vorgehensweise

Das Projekt umfasst folgende Schritte:

- Durchführung von Labor- und Feldversuchen.

- Entwicklung und Optimierung von kostengünstigen Rezepturen, validiert durch Ökobilanzen.

- Erprobung von Prototypen in der Großproduktion.

- Monitoring an drei Standorten (u.a. MUGLI) hinsichtlich Materialbeständigkeit, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sowie optischer Veränderungen.

- Umfragen und Workshops zur Erhebung von Nutzer:innenfeedback.

- Erstellung eines Positionspapiers zur Klimaneutralität des neuen Baustoffs, unter Berücksichtigung von Normen, Gesetzen und Wirtschaftlichkeit.

- Entwicklung eines Business Canvas zur Definition der Nutzungsrechte, Organisationsform und Verwertungsstrategie, inklusive Dissemination.

Erwartete Ergebnisse

Durch diesen systematischen Ansatz soll ein marktfähiges, nachhaltiges Baumaterial entstehen, das zur Dekarbonisierung der Baubranche beiträgt und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig ist.

Projektbeteiligte

Projektleitung

Rohstoffhandel Staretschek GmbH

Projekt- bzw. Kooperationspartner:innen

- GRÜNSTATTGRAU Forschungs- und Innovations GmbH

- BG-Graspointner GmbH

Kontaktadresse

Rohstoffhandel Staretschek GmbH

Bergerweg 14

A-4204 Reichenau i.M.

Tel: +43 (699) 133 28 200

E-Mail: office@rs-rohstoffe.at

Web: www.rs-rohstoffe.at