DESIREE – Dekarbonisierung und Bekämpfung von Energiearmut durch Energiegemeinschaften

Kurzbeschreibung

Ausgangssituation / Motivation

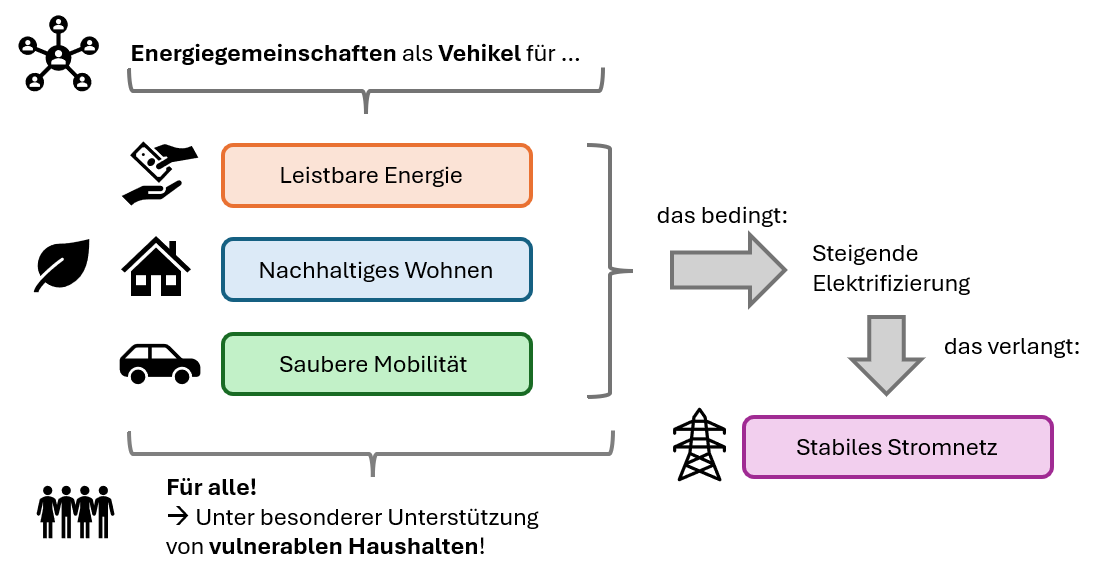

Wie Energiegemeinschaften als Vehikel für verschiedene Ziele dienen können:

- Leistbare Energie

- Nachhaltiges Wohnen

- Saubere Mobilität

Dies gilt für alle, mit besonderer Unterstützung für vulnerable Haushalte.

Diese Ziele führen zu einer steigenden Elektrifizierung, was wiederum ein stabiles Stromnetz erfordert.

Inhalte und Zielsetzungen

Um leistbare Energie für alle zu ermöglichen, sollen innerhalb von EGs spezielle Angebote geschaffen werden, die insbesondere vulnerable Teilnehmende finanziell unterstützen, wie z.B. Methoden zur Umverteilung von Ersparnissen.

Auch muss evaluiert werden, welcher Anteil an vulnerablen Haushalten aus wirtschaftlicher Sicht realistisch in EGs integrierbar ist, sodass sichergestellt ist, dass nach wie vor alle Beteiligten Einsparungen erzielen. Auch sozial-nachhaltige Investitionsentscheidungen (ESG Investing) werden bezüglich ihres Potenzials in EGs untersucht.

Methodische Vorgehensweise

Um ein sozialgemeinschaftlich-inklusives Optimum zu erzielen, sollte der Gemeinschaftsgedanke langfristig den Individualgedanken ablösen, was aus finanzieller Perspektive quantifiziert und als "Energiekonto" in der Praxis umgesetzt wird.

Mit steigendem Bekanntheitsgrad von EGs könnten Gebäudesanierungen beanreizt und somit nachhaltiges Wohnen ermöglicht werden. Hierbei soll das Beitragspotenzial von Hausverwaltungen (HVs), die Zugang zu Bewohner:innen und Eigentümer:innen haben, bewertet und Geschäftsmodelle entwickelt werden.

Weiters können EGs Heizsystemumrüstungen incentivieren: Ein Umstieg von Gas- auf Elektroheizungen oder Wärmepumpen wird durch günstigen EG Strom selbst für vulnerable Haushalte leistbarer – in diesem Kontext soll das Kosten- sowie Emissionseinsparungspotenzial quantifiziert werden.

Weiters werden sozial gerechte CO2-Bepreisungsmechanismen entwickelt. Eine andere innovative Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren, wurde von der Sozialbau in Form einer Wohnungstauschbörse initiiert, um ein "Leben der kurzen Wege" zu ermöglichen. Die so vermiedenen Emissionen werden kategorisiert und quantifiziert, und das Skalierbarkeitspotenzial in EGs und das Potenzial zur Erreichung der Klimaziele abgeschätzt.

Erwartete Ergebnisse

Die Mehrfachteilnahme an EGs öffnet neue Möglichkeiten für saubere Mobilität. EG-Mitgliedschaften (und dementsprechende Routen) können strategisch für Ladevorgänge geplant werden, ebenso wie EG-interne Ladeinfrastruktur.

Es gilt zu eruieren,

- ob diese neuen Möglichkeiten zu konventionellen Angeboten konkurrenzfähig sind und

- ob es für EGs rechtl. möglich wäre auch bestehende Ladeinfrastruktur konventioneller Betreibender mitzunutzen.

Auch die Entwicklung anreizbietender Geschäftsmodelle ist in diesem Sinne ein wesentliches Kriterium. Speziell zur Stillung des Mobilitätsbedürfnisses vulnerabler Personen werden innovative E-Car-Sharing-Modelle im Spannungsfeld konventioneller Betreibender, vulnerabler und nicht-vulnerabler Nutzer:innen untersucht.

Weiters wird eine Lade-EG in der Praxis umgesetzt, um - inklusive entsprechende Anreizmechanismen - zentralisierte gemeinschaftliche Ladeinfrastruktur (statt privaten Ladepunkten) zu forcieren.

Mit zunehmender Elektrifizierung steigt auch die Belastung des Stromnetzes, weshalb ein stabiler Stromnetzbetriebs herausfordernder wird. Kapazitätsengpässe im Stromnetz, dadurch entstehende Kosten und deren Umwälzung auf Netztarife, sowie die Auswirkungen auf insb. vulnerable Gruppen werden untersucht und sozial-gerechte Tarif-Designs entwickelt.

Projektbeteiligte

Projektleitung

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Projekt- bzw. Kooperationspartner:innen

- Sozialbau AG

- Energie Kompass GmbH

- Ivalu

- E-Mobilitätszentrum 4u GmbH

- Limotus

- Future.lab

Kontaktadresse

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Giefinggasse 4

A-1210 Wien

Tel.: +43 (664) 883 900 46

E-Mail: bernadette.fina@ait.ac.at

Web: www.ait.ac.at